Je connais comme le fond de ma poche les deux bois qui entourent la vieille maison familiale, dans les hauteurs du village de Falisolle. Enfant, j'y ai passé de nombreuses heures avec mes amis d'alors. Nous dévalions en VTT les creux et les bosses du « Trou de Tarzan », pas loin de l'entrée du bois d'Harzée, sans savoir que ces dénivellations étaient en fait le résultat de l'exploitation d'une veine de charbon. Nous jouions avec le mince filet d'eau de la source de la Baume, là où elle sortait de terre (j'ai appris aujourd'hui, après une petite recherche, que l'endroit s'appelait la « Fontaine des petits Fonds »). Dans le bois des Hutois, à la fin avril, j'allais cueillir le muguet dans un sous-bois connu uniquement des gens du cru, où ces fleurs au périanthe si caractéristique s'étendaient à perte de vue. Si je revenais sur le sentier principal et me dirigeais vers l'orée toute proche, je disposais alors d'un panorama époustouflant (surtout pour un gamin) sur les champs entourant la ferme du Brûlé et sur les installations de la carrière à chaux d'Aisemont. Un paysage typique de l'Entre-Sambre-et-Meuse, entre industries, forêts et campagnes.

Lors d'une promenade dans le bois d'Harzée avec Gaëlle en ce début d'après-midi, alors que je n'y avais plus mis les pieds depuis plus de quinze ans, j'ai tout de suite retrouvé mes repères. Je savais où menait tel ou tel chemin sinueux, je savais comment me rendre rapidement à la source en coupant à travers bois, je connaissais chaque bifurcation, chaque arbre, chaque racine, chaque buisson... Rien n'avait changé. Le bois se présentait exactement comme dans mes souvenirs d'enfance.

Cela m'a directement rappelé mon mémoire consacré à l'économie domaniale et forestière d'une petite seigneurie ardennaise (la seigneurie d'Orchimont) au bas Moyen Âge. J'avais alors eu la chance de consulter une série de cartes datant du début du XVIIe siècle, notamment celles de bois appartenant à ladite seigneurie, dressées par un certain Guillaume Gondel, arpenteur juré, pour le compte du pouvoir central de l'époque.

J'étais alors déjà passionné par la permanence multiséculaire des paysages. Page 74 de mon mémoire, j'écrivais : « Si je me permets d'étudier la structure des bois de la seigneurie d'Orchimont aux Temps Modernes, c'est que j'ai l'intime conviction que cette structure est d'un statisme à toute épreuve et qu'elle se retrouve déjà [...] dans les siècles antérieurs. » Dans les pages suivantes, je m'étais amusé à comparer différents bois à différentes époques, à travers les cartes disponibles mais aussi — j'en étais très fier — à travers les textes. J'avais ainsi émis l'hypothèse qu'un bois décrit dans une charte en ancien français datant de 1265 était le même que celui repris sur l'une des cartes de Gondel en 1616. Le nom du bois avait changé (le « bo[i]s de Huonchasnoit » devenant le « bois du Bannay de Bagimont ») mais les structures, elles, étaient restées identiques : deux fontaines, l'une en amont, l'autre en aval ; un ruisseau encerclant le bois ; une route sur l'un des flans... Tout correspondait !

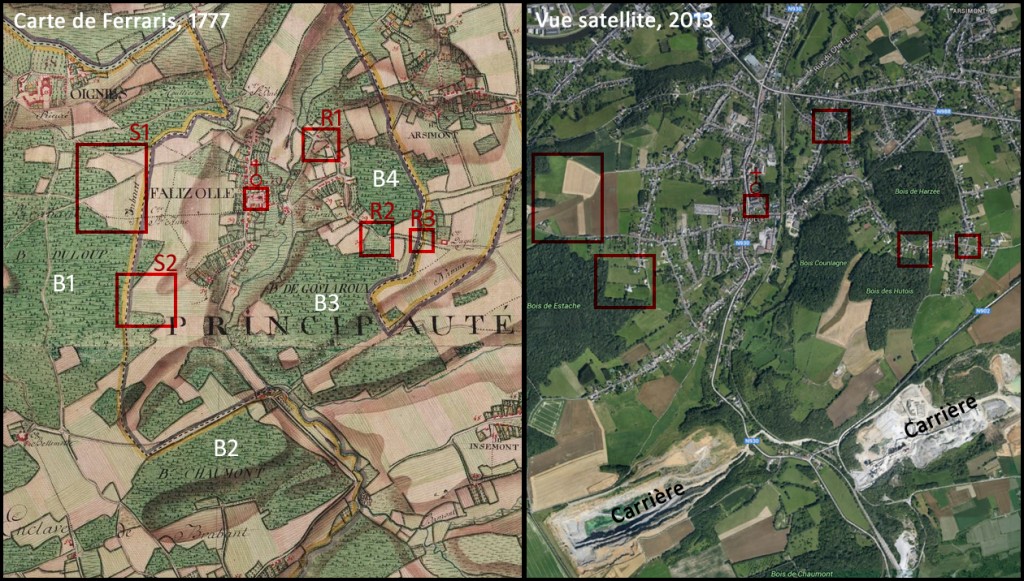

De retour en 2014. Je me suis demandé si je pouvais faire le même exercice pour les bois entourant la maison de ma famille, à Falisolle. Assez étonnamment, je n'ai jamais fait la recherche. Pour avoir une réponse plus ou moins exhaustive, il faudrait que je retourne consulter les cartes et plans conservés aux Archives générales du Royaume à Bruxelles ou dans d'autres dépôts régionaux. En attendant, il est toujours possible de comparer une vue satellite actuelle avec la première carte complète de Belgique, la carte dite de Ferraris, réalisée entre 1770 et 1778. Par chance, cette carte est disponible sur le Web dans sa version de 17771. Les zones forestières et les voies de communication entourant le village de Falisolle ont-elles été complètement transformées par la révolution industrielle et par la croissance démographique ?

Les deux vues ci-dessus représentent grosso modo2 le même espace géographique autour de Falisolle, dont l'église (le centre du village) est représentée à l'aide du symbole †. Sur la carte de Ferraris, on repère facilement l'actuel bois d'Harzée (B4) et le bois des Hutois (partie nord-est de B3), ce dernier ne constituant qu'une des deux parties restantes d'un bois autrefois bien plus vaste nommé « bois de Goslaroux ». La surface boisée a été considérablement réduite depuis la fin du XVIIIe siècle, principalement en raison de trois facteurs aisément identifiables : 1) la densification de l'habitat (voir par exemple les nouvelles rues et maisons construites au sud-est de B1), 2) l'extension des champs au détriment des bois (défrichement) et 3) l'activité industrielle : la carrière d'Aisemont, au sud, a totalement modifié le paysage et a notamment supprimé une partie non négligeable du bois Chaumont (B2).

La comparaison cartographique rend compte de la permanence de l'ancien réseau routier : le chemin principal qui traverse le village de Falisolle et qui lui sert en quelque sorte d'épine dorsale est resté identique jusque dans ses moindres tournants (rien d'extraordinaire à cela). De même, les zones R1, R2 et R3 constituent de bons exemples de systèmes routiers qui ont résisté à l'érosion des siècles. Le croisement de la zone R1 — zone où soit dit en passant habite Lambil, le dessinateur des Tuniques bleues, mais ça n'a rien à voir — est facilement repérable sur les deux vues, malgré un léger changement dans l'agencement du carrefour (est-ce une erreur de l'arpenteur/géographe ou bien une réelle différence par rapport à aujourd'hui ?). Le coude de la zone R2 — qui soit dit en passant se trouve en face de ma maison — n'a strictement pas changé en plus de deux cents ans. La zone R3, quant à elle, est très intéressante à analyser car non seulement le croisement se présente à l'identique mais l'une des routes (celle qui se prolonge plus ou moins selon un axe nord-sud) suit exactement l'ancienne frontière entre la Principauté de Liège et le Comté de Namur ! À l'est de la zone R3, se trouvait la « cense » (autrement dit la ferme) Dugué, qui a donné son nom à la rue actuelle (la rue du Gay). D'ailleurs, il y a toujours une exploitation agricole à cet endroit.

Quant aux zones S1 et S2 à l'ouest de la carte, elles forment deux exemples de sarts (c'est-à-dire des anciennes parties de bois défrichées pour une raison ou pour une autre) qui ont laissé une trace dans la topographie actuelle de la région : structure en pointe délimitée par des routes pour S1 (toujours visible malgré le recul de la surface boisée), renfoncement perpendiculaire dans le bois du Loup (B1) pour S2. On pourrait multiplier les exemples : la « cense de la Bellemotte », au sud de B1 sur la carte de Ferraris, existe toujours et porte toujours le nom de « ferme de la Bellemotte ». Idem pour le prieuré/l'abbaye d'Oignies au nord de B1 et le Calvaire de Falisolle, non loin à l'ouest de R2...

Affaire à suivre...

________________________________________

1 La carte de Ferraris a entièrement été numérisée en haute définition et est consultable sur le site Web de la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) et sur celui de l'Institut géographique national (IGN). Les régions analysées ici font parties des feuilles 98 (Fleuru[s]) et 99 (Fosse[s]). Voir ici pour la version complète en ligne.

2 La carte de Ferraris n'a pas la précision d'une carte satellite moderne. La triangulation n'a selon toute vraisemblance pas été utilisée, ce qui signifie que les arpenteurs qui ont parcouru le territoire pour collecter les diverses informations géographiques ont effectué des relevés à vue (!). Ceci explique les déformations, plus ou moins importantes selon les feuilles. Voir l'article de Philippe De Maeyer, « Les cartes de Ferraris », sur le site Web de l'IGN.