Gaëlle et les fleurs de la reine. — Dans le train du soir, mon téléphone sonne. C'est Maïté. Je décroche. C'est ma fille Gaëlle. Comme à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir un robot au bout du fil, ou plutôt l'un de ces effrayants enfants du village de Midwich, à la voix monocorde et aux facultés hors du commun.

« Bonjour Papa.

— Ha ! Gaëlle, c'est toi !

— Oui, c'est moi. »

(Silence.)

« J'ai vu la reine hier.

— Tu as vu la reine ?

— Oui, j'ai vu la reine Paola.

— La reine Paola ?

— Elle visitait l'école et j'étais dans la... haie d'honneur.

— Ha. »

(Nouveau silence.)

« Je pleurais un peu parce que j'étais au bord du malaise, tu vois, sous la pluie.

— Sous la pluie ?

— Oui. Alors, la reine est venue vers moi et elle m'a donné son bouquet de fleurs. Elle m'a demandé comment je m'appelais. J'étais très intimidée.

— Ha bon.

— Si tu entends du bruit dans le téléphone, c'est à cause de Pixies.

— Pixies ?

— Oui. Pixies, notre nouveau chat. À demain, Papa ?

— D'accord. Demain, j'aurai deux jeux du Professeur Layton pour toi !

— Layton 6 ?

— Non, Layton 6 n'est toujours pas sorti. Ce sera le 2 et le 3.

— Ha, c'est dommage, ça. Je veux dire : c'est dommage que Layton 6 ne soit toujours pas sorti. À demain, Papa.

— À demain ! »

(Mais elle n'est déjà plus là.)

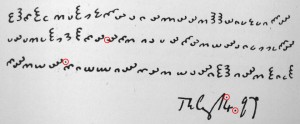

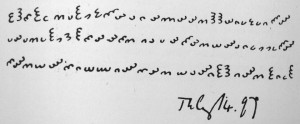

Le chiffre de Dorabella (4). — Comme je l'expliquais déjà dans cet article, le message chiffré qu'Edward Elgar a envoyé à Dora Penny en 1897 résiste encore et toujours aux assauts d'armadas entières de cryptanalystes, professionnels comme amateurs, qui ont tenté d'en déduire la clé. Et c'est d'autant plus frustrant que lesdits assaillants disposent, en plus du message lui-même, d'une page complète d'exercices que Sir Elgar a rédigée plus de vingt ans plus tard, conservée à l'Elgar Birthplace Museum. Dans ce document précieux, Sir Elgar a non seulement donné la clé de son chiffre (ou plutôt une des clés) mais aussi des exemples chiffrés parfaitement déchiffrables, ainsi que d'autres indices légèrement plus curieux. Le document numérisé est disponible sur la Toile mais dans une piètre qualité : je l'ai retrouvé sur cette page du site benzedrine.cx consacrée entièrement au fameux chiffre. (On pourra également le consulter ici, au cas où l'autre se perdrait dans les limbes du Web.) — Dans la mesure où ce document pixelisé est à la limite du lisible, je l'ai retranscrit du mieux que je pouvais. L'image ci-dessous peut être considérée comme une modeste contribution à « l'effort de guerre » que constitue le déchiffrement de ce message.

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir.)

Cette page d'exercices est composée de plusieurs parties distinctes.

1) (À gauche, en haut.) Il s'agit d'une équivalence symbole/lettre. C'est une des clés possibles donc, qui prend pour base un simple chiffrement par substitution. Cette clé, on l'aura compris, ne coïncide absolument pas avec le cryptogramme écrit en 1897. Si elle coïncidait, le chiffre de Dorabella aurait été déchiffré depuis très longtemps et je n'aurais pas eu grand-chose à écrire au cours de cette semaine.

2) (À gauche, au milieu.) Plusieurs exemples qui sont déchiffrables grâce à la même clé : « Marco Elgar » (le prénom et le nom de son chien !), « A very old cypher » (« un très vieux chiffrement ») et « Do you go to London? » (« Est-ce que tu vas à Londres ? »). À noter que « A very old cypher » est crypté deux fois : une fois à l'aide des symboles habituels en forme de boucles et une deuxième fois à l'aide de symboles rectilignes.

3) (À gauche, en bas.) Une série de formes géométriques. Elgar a tracé un carré et cinq cercles (ou roues) traversés à chaque fois par deux diagonales perpendiculaires. Il a en outre dessiné, sur les deux diagonales et la circonférence de quatre de ces cercles, une série de petits traits qui, plus que certainement, permettent de distribuer les 24 symboles disponibles dans son alphabet chiffré. Chacun de ces traits est orienté dans une direction particulière et correspond a priori à une, deux ou trois boucles orientées dans cette direction. Selon la manière dont sont agencés les traits et les lettres sur la roue et selon la manière de lire cette dernière (dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse), l'équivalence symbole/lettre change du tout au tout. — À cela s'ajoute le fait que ces roues, configurées d'une certaine façon, sont peut-être destinées à être tournées chaque fois qu'une lettre est chiffrée. Exemple : on veut écrire « AA ». On cherche donc sur la roue le symbole équivalant à la lettre « A » et on inscrit ce symbole à la place de la lettre sur une feuille. Ensuite, on tourne la roue d'un huitième ou d'un quart de tour. Vu que l'on doit à nouveau écrire un « A », on cherche le symbole qui correspond à la lettre « A » sur la roue. Mais celle-ci ayant pivoté, le symbole ne sera pas identique au premier « A ». Si Elgar a crypté son message de cette façon, nous ne sommes pas sortis de l'auberge !

4) (À droite, en haut.) Une suite de symboles qui ne sont pas agencés en suivant le même ordre que la clé rédigée en haut à gauche. Deux autres clés possibles ?

5) (À droite, au milieu.) Le message, en clair, « Do you go to London tomorrow? ». Elgar a par ailleurs compté le nombre total de lettres (« 23 ») ainsi que le nombre de « O » (« 9 Os »).

6) (À droite, en bas.) Les chiffres 1, 2, 3 et 4, le « 4 » étant représenté deux fois : une fois de manière fermée et une fois de manière ouverte (comme dans le cryptogramme de 1897).

(La suite ? Un jour peut-être.)