J'ai tellement de choses à raconter que j'ai envie de les écrire sur deux journées successives, d'autant plus qu'il est déjà assez tard, que je recommence le labeur demain et que le présent "travail" d'écriture va me prendre un temps certain... Mais je ne peux pas écrire sur deux journées des pensées ou des événements qui se sont articulés sur une seule, pour la simple et bonne raison que ce qui s'est passé aujourd'hui doit être écrit aujourd'hui (ou tout au moins à la date d'aujourd'hui). Je me fais donc couler un bain, je m'ouvre un Orval et je commence le présent texte à 23h40, montre (façon de parler) en main, sans vraiment savoir si j'arriverai jusqu'au bout de la tâche...

* * *

Je commence par le plus ennuyant (ou par le plus intéressant – tout dépend du point de vue) : dans mon lit ce matin et dans le train me conduisant vers La Louvière cet après-midi (voir plus loin), je termine la lecture du Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein. Il m'aura fallu un temps démesurément long pour achever ces 80 pages d'aphorismes numérotés : j'ai en effet, sauf exception, dû relire chaque proposition au moins deux fois pour la comprendre, avec plus ou moins de succès (il faut croire que je n'ai pas pensé a priori toutes les pensées qui s'y trouvaient exprimées).

Au cours de cette fin de lecture, j'ai retenu une proposition plus que toute autre (pour une raison toute bête, expliquée un peu plus loin) : "5.153 – Une proposition n'est, en elle-même, ni probable ni improbable. Un événement se produit ou ne se produit pas, il n'y a pas de milieu". Ha ! Comment ne pas voir une référence tardive (1965) à cet aphorisme dans Dune de Frank Herbert, lorsque Liet Kynes, l'écologiste (ou plutôt "planétologiste") impérial, répond à une remarque du Duc Leto sur la probabilité qu'un événement (à savoir le fait de se poser en plein désert avec un engin aérien) se produise : "On ne parle jamais de probabilités, sur Arrakis. On ne parle que de possibilités." ? Je vois peut-être des analogies où il n'y en a pas, mais l'analogie est à prendre pour ce qu'elle est : une analogie, justement.

Plus loin, sur le solipsisme (ce livre répond – ou plutôt ne répond pas ! – à plein de questions que je me pose depuis très longtemps) : "5.64 – On voit ici que le solipsisme, développé en toute rigueur, coïncide avec le réalisme pur. Le je du solipsisme se réduit à un point sans extension, et il reste la réalité qui lui est coordonnée". Ceci nécessite une explication : "5.641 – Il y a donc réellement un sens selon lequel il peut être question en philosophie d'un je, non psychologiquement. Le je fait son entrée dans la philosophie grâce à ceci : que 'le monde est mon monde'. Le je philosophique n'est ni l'être humain, ni le corps humain, ni l'âme humaine dont s'occupe la psychologie, mais c'est le sujet métaphysique, qui est frontière – et non partie – du monde". Tout est dit, et rien n'est dit !

Oui, rien n'est dit et je ne peux que me demander, devant ce qui n'est – précision importante – qu'une traduction de l'œuvre originale, jusqu'à quel point l'auteur ne se joue pas de nous, considérant, en premier lieu, la devise de Kürnberger qui ouvre le traité ("... et tout ce que l'on sait, qu'on n'a pas seulement entendu comme un bruissement ou un grondement, se laisse dire en trois mots.") et, en second lieu, la propension fondamentalement contradictoire de Wittgenstein à multiplier les exemples, les explications (qui n'en sont pas vraiment), les tautologies et les démonstrations logiques... Ainsi, durant des pages et des pages, Wittgenstein (dé?)montre qu'en logique, tout est nécessaire (ou autrement dit : que rien n'est contingent, que rien n'est laissé au hasard) car la logique (et, par-delà, le langage) contient (doit contenir) en substance l'image complète du monde : une démonstration logique n'est dès lors qu'une extension d'une proposition logique initiale, plus simple, qui peut s'exprimer en quelques symboles. À un endroit du Tractatus, on retrouvera d'ailleurs la maxime "Simplex sigillum veri" (la simplicité est le sceau de la vérité), à d'autres des références au rasoir d'Occam.

(Il y a beaucoup trop de parenthèses dans mon texte.)

Dans son avant-propos, Wittgenstein considère que le but de son Tractatus serait atteint "s'il se trouvait quelqu'un qui, l'ayant lu et compris, en retirait du plaisir". À la toute fin (juste avant la proposition 7 finale), il écrit que le lecteur qui aurait compris toutes ces propositions doit "jeter l'échelle après y être monté" ; en d'autres termes qu'il doit au final dépasser, surmonter les propositions que l'auteur a étalées sur 80 pages. Comment ne pas y voir une forme subtile d'ironie ? Vous avez bouffé à n'en plus finir mes aphorismes ? Fallait que vous le fassiez pour vous élever intellectuellement, pour comprendre le sens de ma pensée ; mais, au bout du compte, tout cela n'a pas de sens... Sacré Ludwig, va ! La démarche prend alors l'allure d'une tautologie géante... Ou bien d'une fraction mathématique complexe dont on pourrait éliminer en cours de route la plupart des numérateurs et des dénominateurs.

Le pire dans l'histoire, c'est que j'en ai retiré du plaisir.

J'ai tout lu.

Par contre, je n'ai pas tout compris.

Mais Russell non plus, apparemment.

Morale bancale : ne jamais sous-estimer sa propre capacité d'homme du commun à mécomprendre une œuvre, car même des génies comme Russell y arrivent très bien tout seuls.

* * *

Si je prends le train jusque La Louvière, c'est parce que je me rends à l'anniversaire (4 ans) de ma filleule Anouchka, la fille ainée de mon ami Fred Jr. La sœur cadette de Fred vient me chercher en voiture avec son compagnon à la gare de La Louvière-Sud, direction le village d'Écaussinnes.

Sont invités une kyrielle de monde... Par rapport à Fred : sa maman ; ses deux sœurs et ses deux beaux-frères ; ses grands-parents paternels ; ses beaux-parents. Par rapport à Anouchka : sa marraine Pippa et son compagnon Julien. Et puis, il y avait aussi le parrain de Mado (la seconde fille de Fred), avec sa femme, leur fils, leur fille et le compagnon de cette dernière. Bref, beaucoup de monde. Mais tout ce monde part assez vite : quand on invite les gens pour un goûter vers 15h, ceux-ci se sentent obligés de partir avant le souper, soit avant 18h. Reste Pippa et Julien, qui s'en iront un peu plus tard. Puis ne reste plus que moi (comprendre : comme invité, évidemment).

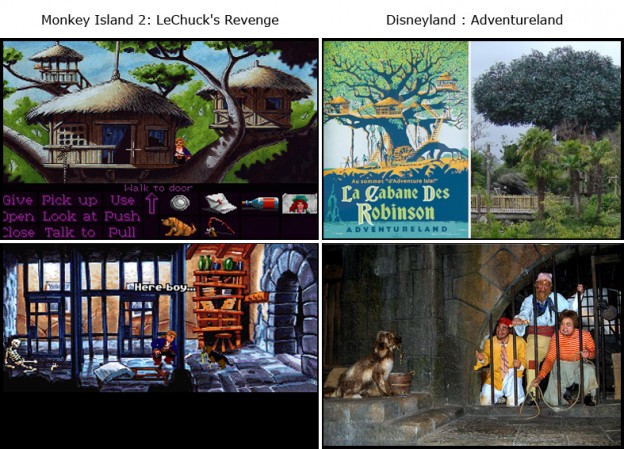

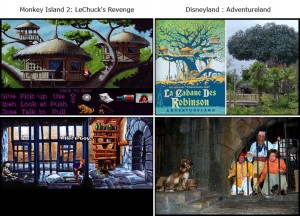

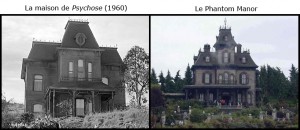

Pippa et Julien sont partis en vacances à Madagascar. La conclusion de Julien : de superbes souvenirs mais un voyage assez cher, à moins de parcourir le pays en taxi-brousse (ce qui prend beaucoup plus de temps) et de dormir dans des hôtels "où l'on est couché à cent mètres des animaux sauvages". En ce qui les concerne, ils ont pris la confortable option 4x4, avec chauffeur car il est déconseillé, voire interdit, de louer une voiture par soi-même sur place, à cause de l'état des routes et de la nécessité de bien connaître le pays. Je parle également avec eux de Disneyland®, qu'ils connaissent bien. Ils me vantent les attractions aux décors hyper-soignés et me conseillent tous deux une attraction parmi toutes les autres : la "Tour de la Terreur", sorte de faux hôtel abandonné (genre Shining de Kubrick) dans lequel les visiteurs sont piégés à l'intérieur d'un ascenseur fou.

Anouchka déballe ses cadeaux mais ça ne l'intéresse pas plus que ça, à l'exception d'un simple ballon de gymnastique sur lequel elle peut se contorsionner. Constat éternel : donnez un jouet en or à un enfant, il jouera avec l'emballage. Les invités partis, Anouchka se "recentre" sur moi. Elle veut (dans le désordre) : que je joue avec elle avec le fameux ballon, que je la pousse à la balançoire, que je la prenne sur mes épaules... Elle accepte difficilement la contrariété (aller prendre son bain, perdre à un jeu, ne pas pouvoir me reconduire jusqu'à la gare, partager ses jouets avec sa petite sœur...). Un enfant de quatre ans, quoi.

Avant de me reconduire à la gare, Fred me montre en vitesse ses deux jeux du moment sur Playstation 3 : "Uncharted 2: Among Thieves" et "FIFA 12". Qu'est-ce que ça a changé, ces jeux sur console... Je n'aime pas le football, mais "FIFA 12" est un monstre de réalisme : commentaires "en direct" hallucinants, supporters, bouille et manies de chaque footballeur, ombres, terrain, possibilités étendues niveau gameplay, etc.

* * *

(J'ai triché, comme souvent : cette dernière partie, je l'ai écrite dans le train le lundi 24 octobre. Faut dire qu'il commençait à être vachement tard.) De retour à Bruxelles, je suis censé retrouver Léandra et Andrew, qui assistent à un concert totalement improvisé au Verschueren. Léger changement de programme : Léandra doit se casser en urgence pour rejoindre Jonas, "qui ne va pas bien". Léandra accourt, vole à son secours, avec (du moins je l'imagine) beaucoup d'entrain.

Pas de Léandra ce soir donc, mais un Walter et un Andrew qui se sont retranchés à la Maison du Peuple. Vendredi dernier, Walter s'est fait viré de son boulot de "cadre à l'essai" dans la jungle immobilière néolibérale. Une des raisons invoquées : le fait qu'il n'arrive jamais le matin avant 8 heures et qu'il ne reparte jamais le soir à 22 heures. Son chef de service lui a sorti un truc débile du genre : "Dans le privé, on est des fighters ; si tu veux travailler moins, va dans le public !" Du grand n'importe quoi : comme si le nombre d'heures passées au travail avait un quelconque rapport avec le rendement et l'efficacité... On se croirait revenu aux manufactures du XIXe siècle, sauf que ce que les patrons d'alors réclamaient aux prolétaires (12 heures de travail minimum pour un salaire de misère), c'est désormais aux cadres nouvellement sortis de l'université qu'ils le demandent. Ce système se renouvelle et fonctionne sur base d'une promesse, à la manière d'un rite initiatique : "Travaille dur pendant quelques années. On l'a tous fait avant toi, on y est tous passé et c'est comme ça que ça fonctionne ici-bas. Plus tard, tu pourras peut-être avoir un beau salaire et beaucoup d'avantages". La stratégie de l'âne et de la carotte... En attendant le beau salaire qui miroite au loin, le quotidien de ces jeunes fraîchement sortis des écoles d'économie est plutôt fait de stages mal rémunérés et de contrats précaires... La nouvelle exploitation au service de la flexibilité. Woaw !

Je continue à penser, à la suite de Bertrand Russell (encore lui), que c'est une manière absurde et compulsive de considérer le travail. Celui-ci est sans doute nécessaire à toute société (on ne peut être oisif tout le temps – bien qu'avec l'informatisation des tâches et la robotisation, ce ne soit pas impossible à concevoir) mais son optimisation permettrait à tous de travailler beaucoup moins. Travailler moins, c'est plus de liberté. Plus de liberté, c'est plus de bonheur. Plus de bonheur, c'est une société plus belle. Oh, comme il est naïf de penser ça ! Oui, de la même manière qu'il est naïf de penser que travailler énormément sauvera "notre" monde.

Quand Andrew et moi parlons d'autre chose, Walter entre dans un mutisme dont il est coutumier quand il est obnubilé par une idée, son idée. Il se contrebalance complètement de cette conversation qui bifurque vers Lévi-Strauss, la révolution néolithique et les premiers échanges commerciaux. Il part donc fumer ses cigarettes ou passe le temps en jouant sur son smartphone (toujours ce même jeu où il faut monter le plus haut possible !). La discussion était pourtant très intéressante, à mon sens.

Lors d'une des pauses cigarette de Walter, une des serveuses les plus gentilles de la Maison du Peuple (celle qui a parfois une salopette, et que je vais appeler Clémentine – pourquoi Clémentine ? Parce que !), vient débarrasser la table et nous demande, à Andrew et à moi :

– En fait, vous êtes frères ?

– Euh, non. Celle-là, on ne nous l'avait encore jamais faite. Pourquoi cette question ? On se ressemble ?

– Non, mais vous êtes très souvent là ensemble, donc...

– Ben non, non, on n'est pas frères. Juste amis. Ou plutôt ennemis, justement.

Pourquoi cette question ? Plein d'interprétations sont possibles. L'anecdote m'en rappelle une autre : cette jeune femme qui, en nous voyant Andrew et moi avec Gaëlle, le 3 juin 2011 au premier Apéro saint-gillois de l'été, a cru que Gaëlle était notre fille à tous les deux. Donc, après avoir été pendant un bref instant pris pour un couple gay, nous voilà maintenant dans le rôle des deux frères ennemis. Et la prochaine fois, ce sera quoi ? Seul l'avenir nous le dira !